インフォメーションギャップバスターについて

コミュニケーション

バリアフリーとは?

What is Communication Barrier-free?

コミュニケーションのしづらさは、個人的要因(障害の有無や特性、技能・経験など)と、社会的要因(理解不足や差別・排除によって生じる心理的なバリア)があると考えています。コミュニケーション特性の異なる双方が相互理解を深め、双方に益する形で課題が解消された状態――それを私たちは「コミュニケーションバリアフリー」と呼びます。

IGBの概要

About

特定非営利活動法人インフォメーションギャップバスター(IGB)は、聴覚障害などによりコミュニケーションに障壁のある会社員や専門職の当事者とその家族を中心に構成される、コミュニケーションバリアフリーを推進する団体です。私たちは、多様なコミュニケーションの壁をなくすことを目指し、多岐にわたるプロジェクトを展開しています。主な活動は「インクルーシブ防災」「インクルーシブ教育」「手話による医療通訳普及」といったテーマに横断的に関わっており、例えば災害時のコミュニケーション支援、学校などにおいてコミュニケーションの多様性を伝える活動、医療用語手話DVDの作成、家庭や企業内の対話促進などに取り組んでいます。これらの他にも、関連する様々なプロジェクトを手がけています。

ビジョン

Vision

「誰もが暮らしやすい、豊かな

コミュニケーション社会」の実現

具体的にどのような社会か

事業・ミッション

Business / Mission

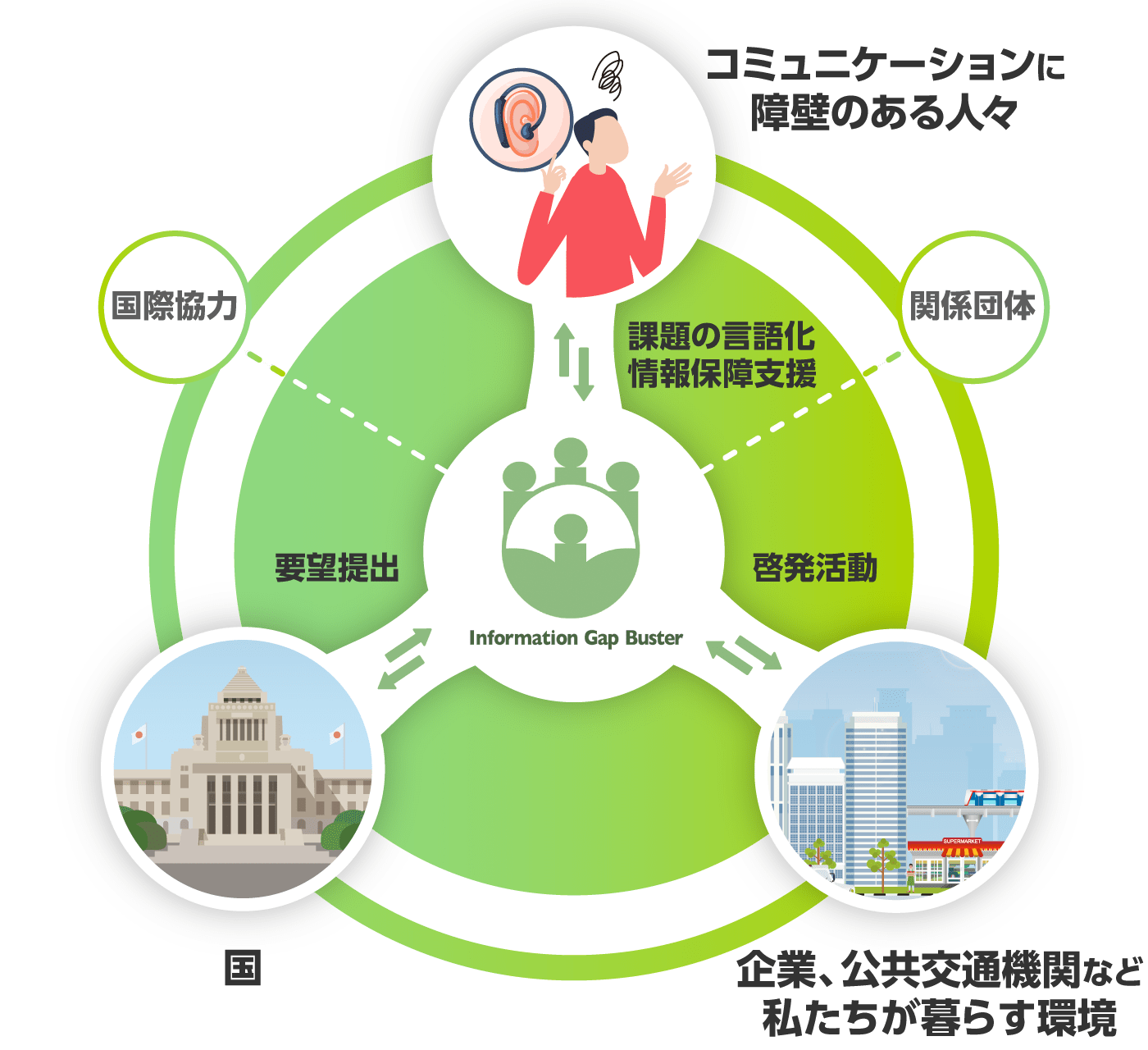

豊かなコミュニケーション社会の実現のために、主に3つの事業を行っています。

啓発

一般市民にコミュニケーションバリア問題を

認識してもらい、解決行動を促す

教育

コミュニケーションに障壁のある当事者自身の

困りごとなどを言語化する

相互理解の支援をする

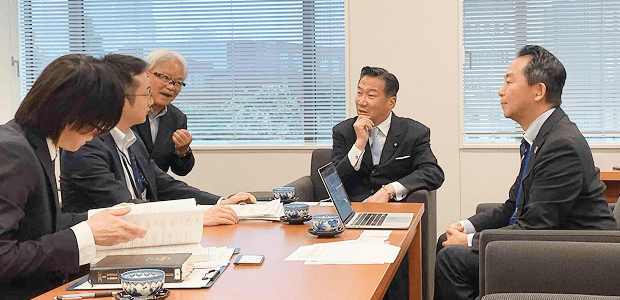

要望

コミュニケーションバリアフリー推進のために、

国や企業などに働きかけ、解決を促す

事業イメージ図

関係団体

Stakeholders

IGBは、多様なステークホルダーと連携して活動を推進しています。

NPO法人DPI日本会議

障害者の国際団体DPIの日本国内組織。身体障害、知的障害、精神障害、難病等の障害種別を超えた100近くの障害者団体で構成。IGBは会員として加盟中。

伊藤理事長は、特別常任委員として、主に労働・教育問題について取り組み中。

地方創生SDGs官民連携プラットフォーム

内閣府主導で、SDGsの国内実施を促進し、より一層の地方創生につなげることを目的に、広範なステークホルダーとのパートナーシップを深める官民連携の場として設立。IGBは会員として加盟中。

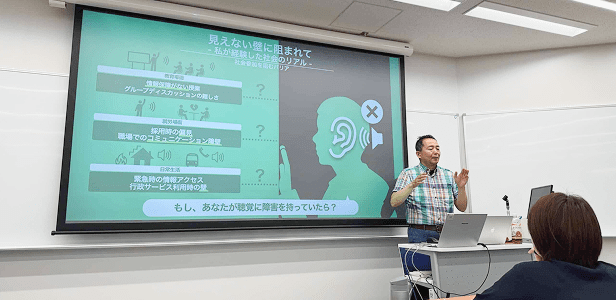

受賞・講演実績

Awards / Lectures

-

2011年7月〜「ダイバーシティ・インクルージョン」「家族内コミュニケーション問題」などをテーマに全国各地の企業、ろう学校、大学、オンライン講演、セミナー・イベントなどにて100回以上の講演を実施

-

2020年8月26日第3回NPOによるICTサービス活用自慢大会 PR・アドボカシー賞 受賞

-

2020年11月4日第6回糸賀一雄記念未来賞 受賞

メディア出演・掲載歴

Media coverage

ー メディア出演歴(代表的なもの) ー

-

2012年5月6日NHK Eテレ『みんなの手話「デフぴーぷる」』に伊藤理事長が出演

-

2023年6月7日NHK Eテレ『ハートネットTV』 #ろうなん6月号「どうする? 医療現場の情報格差」に伊藤理事長が出演

-

2023年9月24日NHK Eテレ『ナンブンノイチ(11) 85分の1のヒトって? 手話通訳士』に伊藤理事長が出演

ー 新聞掲載歴(代表的なもの)ー

-

2017年12月14日朝日新聞「ひと」にて伊藤理事長が紹介

-

2020年11月14日中日新聞第6回糸賀一雄記念未来賞受賞

-

2021年2月8日読売新聞電話リレーサービス公的のサービス化について伊藤理事長がコメント

-

2021年7月26日朝日新聞オリンピック・パラリンピックなど国民の行事の放送で手話通訳士の放映を行うよう要望

-

2022年5月19日毎日新聞障害者情報アクセシビリティー・コミュニケーション施策推進法成立に関して伊藤理事長がコメント

-

2023年11月26日東京新聞佳子さま南米ペルーを公式訪問の際の手話報道に関する各メディアの誤報についてのコメント

-

2025年4月28日毎日新聞万博開会式のテレビ中継で手話通訳なし 当事者団体が表示要望

SDGsへの取り組み

SDGs

SDGsの理念である「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向けて、私たちはSDGsの6つの目標について取り組んでいます。

IGBの取り組み

手話による医療通訳推進、障害児者の家族、ヤングケアラー支援など

IGBの取り組み

障害者権利条約の謳う「インクルーシブ教育」の推進、ヤングケアラー支援など

IGBの取り組み

聴覚障害者が働くために必要な情報保障(音声情報の可視化など)や、障害理解の啓発等の支援など

IGBの取り組み

電話リレーサービスなど、聴覚障害者が社会で不利な立場をカバーするためのサービスの利用促進など

IGBの取り組み

公共交通機関における情報アクセシビリティ向上のための働きかけや、インクルーシブ防災のための合理的配慮調査、啓発活動など

IGBの取り組み

誰一人取り残さないとの観点から、DPI日本会議などと連携し、途上国の聴覚障害者が地域で暮らせるよう、日本での活動で得たノウハウを活かしてエンパワーメントの向上を推進

よくあるご質問

FAQ

IGBはどこで活動していますか?

参加者のニーズに合わせて、東京都、神奈川県などで不定期でイベントを開催しています。数回、他県でのイベントも開催しています。イベントについては、下記を参照ください。

イベント一覧

IGBはいつ活動をしていますか?

平日の夜または、土日の午前・午後に活動することが多いです。

IGBにはどうやって入会できますか?

入会フォームにて入会申し込みをした上で、会費をお支払いいただくと入会できます。

入会フォームはこちら

理事一覧

Members

伊藤 芳浩

理事長

ろう者

IT系企業に勤務。DPI日本会議特別常任委員やビジネスと人権対話救済機構ステークホルダーパネルなどに参画し、障害当事者として、労働分野における障害者の地位向上や人権擁護に取り組む。情報アクセシビリティの向上にも注力し、政策提言や企業への働きかけを行っている。

熊谷 徹

副理事長

ろう者

神奈川県聴覚障害者福祉センター施設長。さまざまなろう運動に関わる。デフラグビー創立メンバー。

吉田 将明

理事

ろう者

薬剤師。病院勤務を経て現在は薬局勤務。医療専門家でもある立場から医療通訳をメインに活動。

藤木 和子

理事

聴者

弁護士。高松手話通訳弁護団、優生保護法弁護団。聴覚障害のきょうだいをもつSODAソーダの会を設立し、CODAの方々と連携して活動。

山口 タケシ

理事

中途失聴者

外資系コンサルティング会社勤務。防災士。両耳聞こえる、片耳難聴、両耳聞こえない、という3つの世界を知ることを強みに変えて中途失聴者として活動中。

賀屋 祥子

理事

聴者

臨床心理士・公認心理師。児童思春期を中心にろう学校を含めた中学・高校・大学等の相談室に勤務している。

石川 寛和

理事

難聴者

薬剤師・MBA。外資系医療機器会社で薬事業務に従事。障がい者向けビジネススクール「D-Biz College」のパートナーコーチとしても活動中。